「このイベントで何人採れるの?」

「その結果、エントリー数は何件だった?」

地方で企業の採用支援をしていると、よく耳にする言葉です。

もちろん、企業が投資する以上、成果を求めるのは当然です。

けれど、この「費用対効果」という言葉には、**“短期視点での成果しか見ない”**という前提が潜んでいます。

採用は「未来をつくる行為」のはずなのに

採用とは、本来“未来をつくる行為”です。

今すぐに内定が出るかどうかではなく、**「どんな学生と出会い、何度接点を持ち、共感が生まれたか」**というプロセスの中に価値があります。

都市部の企業では、すぐに採れなくても

・何度も接点を持つ

・名前を覚えてもらう

・社風やビジョンに共感してもらう

といった長期的なブランディングに戦略的な投資をしています。

その蓄積が、やがて「この会社、なんか気になる」「話だけでも聞いてみよう」という信頼と応募につながっているのです。

地方は「水をやる前に、種をあきらめている」

一方で、地方では「1回で何人採れるか」にこだわりすぎて、

**“種をまく前に水を惜しんでしまっている”**ように感じることがあります。

種まきに時間がかかるのは当たり前。

何度も耕し、水をやり、ようやく芽が出る。

それを理解せずに「今回で芽が出なければ意味がない」となってしまうと、

未来の採用インフラづくりは永遠に始まりません。

実際の声が証明している

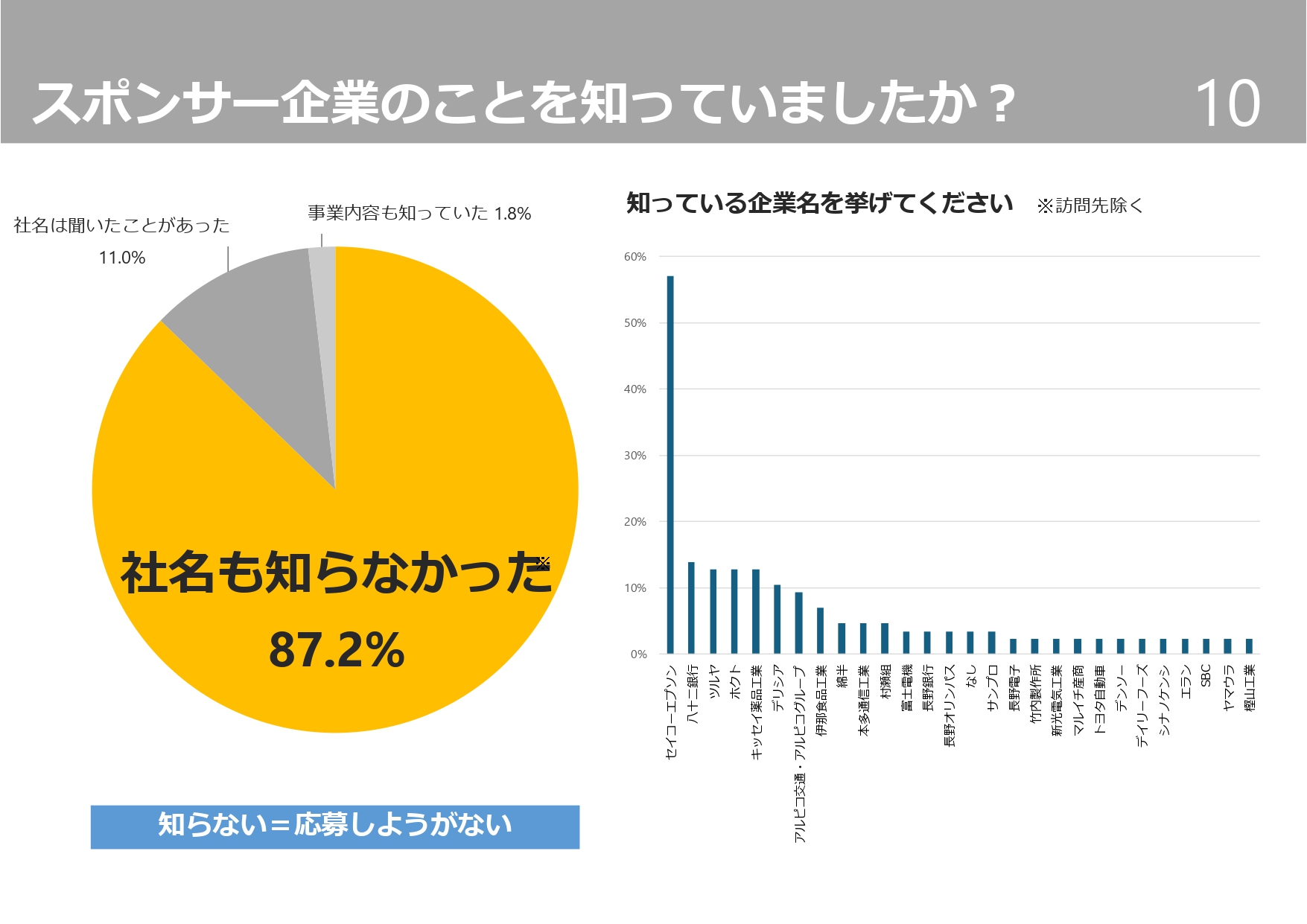

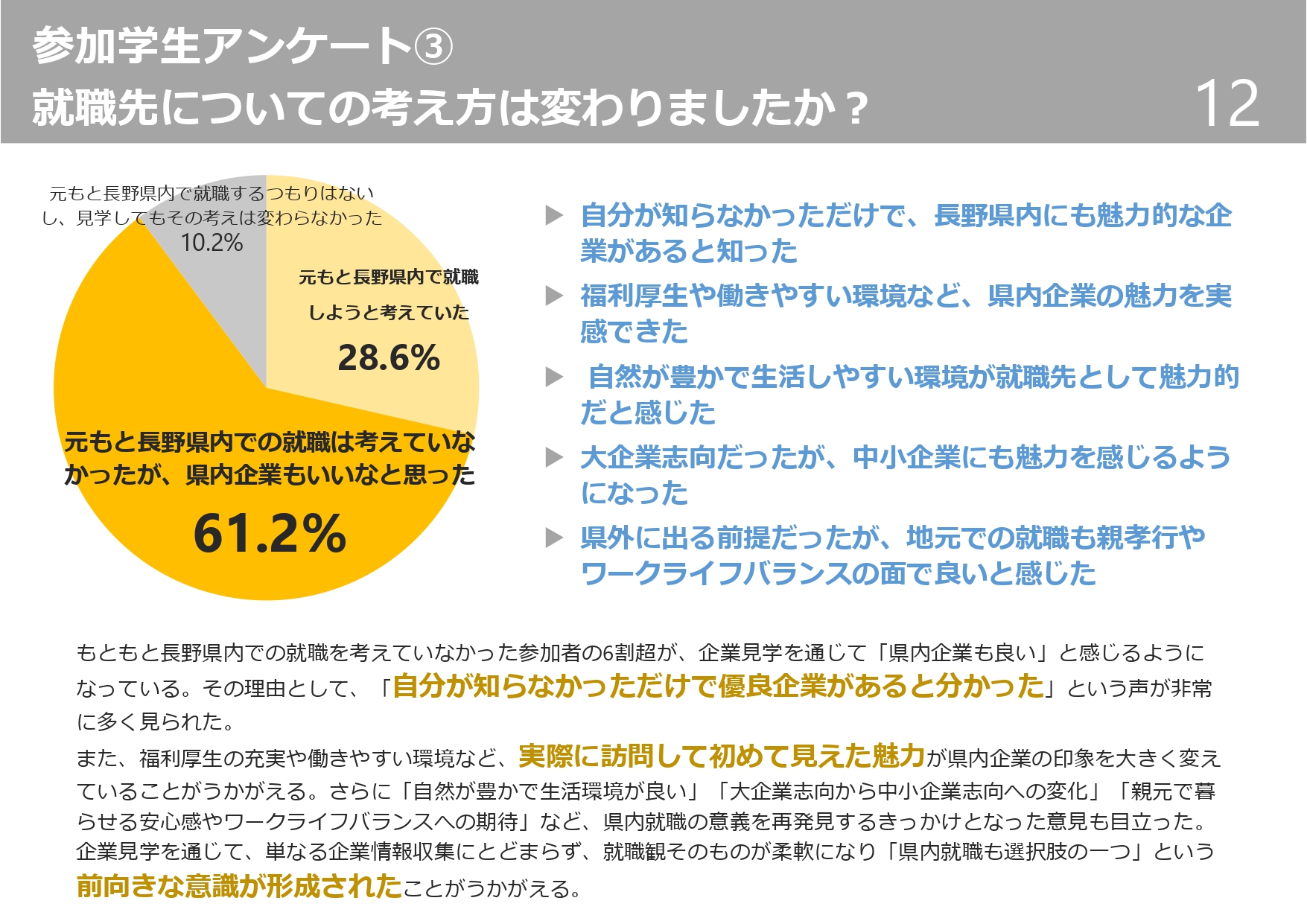

今年2月に実施した「0円バス」での企業見学では、

参加学生の多くがこう語ってくれました:

「知らなかった地元企業に出会えた」

「社員の話を聞いて、企業の見方が変わった」

「帰って親にも話した。長野で働くのもアリかも、と思った」

それは、今すぐの採用にはつながらないかもしれない。

でも、こうした“気づき”や“感情の変化”がなければ、

地方で働く選択肢はそもそも学生の中に芽生えません。

今、必要なのは「未来への投資」という発想

採用活動は、未来の担い手と地域をつなぐ社会的営みです。

今この瞬間の効果よりも、

**「未来を変える接点を生み出しているか?」**という問いが、地方企業にはより重要です。

短期的なKPIだけでは見えない価値。

それにこそ、私たちは向き合っていきたいと思っています。